こんにちは。加藤隆佑です。がん治療を専門に、札幌市内の総合病院で勤務しています。

さて、今日は、肝臓がんについてのお話です。

肝臓がんの特徴は、再発しやすいことです。再発を、何回も繰り返すことは、珍しくありません。

再発して長くは生きられないと、途方にくれているかもしれません。しかし、必ずしも、そうではありません。

油断ができない状況であることは事実ですが、劇的に良くなる方が、います。

抗がん剤治療ができないような、末期の状態であっても、よりよい状態にもっていくことは、できます。余命宣告をされていたとしても、余命をさらに伸ばしていきましょう。

また、あなたが、副作用で苦しんでいるならば、もっと楽に治療を受けることも、できるようになります。

希望を持ちつつ、治療を受けていきましょう。

そして、再発の肝臓がんを克服する確率を、跳ね上げていきましょう。

そこで、私の20年間の肝臓がん治療の経験を踏まえて、肝臓がんをさらに小さくするために、すべきことを、書いていきます。

肝臓に再発した肝臓がんの治療はどうする?

肝臓がんの再発には、いろんな再発の形式があります。頻度が多いのは、肝臓に、新たに、肝臓がんができる形で、再発することです。

手術で、安全に切除できると判断された再発の肝臓がんの場合

がんとその周囲の肝臓の組織を、手術によって取り除くことが、治療方針となります。

8cmを超えるような巨大なものであっても、切除が可能な場合もあります。

ただし、黄疸があったり、腹水がある場合には、肝臓の予備能力が少ないと判断されて、手術が行われないケースが多いです。

つまり、肝硬変が進んでいる状態の時は、肝臓の予備能力が少ないと判断されて、手術が難しいことが多いです。

ラジオ波焼灼術(RFA)は、がんの大きさが3cm以下、かつ、3個以下の肝臓がんの再発に有効

ラジオ波(RFA)は、体の外から、がんに針を直接刺し、電気を流して、がんを焼いて死滅させる治療法です。注意点として、肝臓がんが、血管に、食い込んでいる場合は、この治療の対象にはなりません。

適切に焼却できれば、焼いた部位から、がんが再発することはありません。

肝動脈化学塞栓療法(TACE)は、大きさが3cmを超えた3個以内の肝臓がんの再発に有効

がんに栄養を運んでいる血管を人工的にふさいで、がんを「兵糧攻め」にする治療法です。

具体的には、「抗がん剤と、肝細胞がんに取り込まれやすい造影剤を混ぜたもの」をがんに向かって注入し、その後に、「がんを栄養する血管」を塞ぐ物質を注入します。

がんを栄養する動脈を詰まらせる事と、注入した抗がん剤により、がん細胞の増殖を抑えます。

副作用として多いのは、一時的な、「発熱、吐き気、腹痛、食欲不振、肝機能障害」です。

この治療を行った後は、定期的に、画像で評価します。もし、兵糧攻めにした肝臓がんに、再び血流(栄養)が入ってくることが認められたら、再び肝動脈塞栓療法を追加します。

ちなみに、この治療だけでも、完全にがんを制御できるケースは、あります。

また、3個以上の個数であっても、この治療が試みられることもあります。

肝臓がんの再発に放射線治療は有効か?

2から3cm程度の大きさの肝臓がんに対する放射線治療は、手術やラジオ波と同じ程度の治療成績です。つまり、放射線治療はとても有効な治療ということになります。

一方で、3センチよりもっと大きな肝臓がんでは、通常の放射線治療では、十分に制御できないケースが多いです。

そのような場合は、重粒子線治療や陽子線治療が非常に有効です。

放射線治療を検討する前提条件として、肝臓にあるがんの数が、3個以内です。

肝臓内に無数に肝臓がんが再発した場合

手術や放射線治療は難しいです。治療の選択肢は3つあります。

肝動脈化学塞栓療法(TACE)

先ほど御説明していますので、割愛します。

肝動注化学療法

がんの数が多すぎるときは、血管をつめる治療(肝動脈化学塞栓療法)はできません。そのようなときには、肝動注化学療法が選択されるのです。

抗がん剤を肝臓に集中的に注入する治療法です。

具体的には以下のような治療方法です。

肝臓の動脈にカテーテルという管を留置します。さらに、皮膚の下に、「リザーバー」という小さな器具を埋め込みます。

その結果、皮膚の上から「リザーバー」に針を刺すだけで、肝臓に直接抗がん剤を投与することができるようになります。

投与した抗がん剤は、直接、肝臓のがんのところに到達するので、用いる抗がん剤も、少量で、すむのです。副作用も軽いです。

問題点としては、カテーテルが詰まることがあるということです。詰まってしまうと、抗がん剤を投与することができません。

これまでの私の経験からしますと、腕のよい医師に留置してもらうと、カテーテルが詰まる頻度は低いです。

また、最近は、次にお話しする抗がん剤治療を優先するようになり、肝動注化学療法を行われることが少なくなりました。

テセントリクとアバスチンを併用した免疫療法

テセントリクという免疫チェックポイント阻害薬と、アバスチンという分子標的薬を使うことができるようになりました。

ちなみに、免疫チェックポイント阻害薬は免疫療法の1つに分類されます。

5から10%の方が、画像上で、がんが消失するというデータを出しています。

3週間に1回の点滴であり、従来の治療に比べると、若干ですが副作用は少ないです。

そして、免疫チェックポイント阻害薬の薬の効果がでる方の共通点があるとされています。

1、腸内環境が良い方

2、腸内環境を悪化させる可能性の薬剤を飲んでいないこと

西洋の薬の一部は、腸内環境を悪化させ、免疫チェックポイント阻害薬の効果を低下させるという報告があります。

したがって、そのような薬をのまないで済むならば、さけるべきです。

万が一、「テセントリク+アバスチン」による治療の効果がでなくなったら、レンビマ、ネクサバール、スチバーガという飲み薬の分子標的薬による治療になります。

そして抗がん剤治療が完全に手詰まりになれば、こちらの治療法を、検討するか、緩和ケアを中心とした治療に移行するかの、どちらかとなります。

無数の肝臓がんが、肝臓内にあるときに、どの治療が最も良いのか?

肝動脈化学塞栓療法、肝動注化学療法、免疫療法の3つの選択肢があるわけですが、免疫療法ができるならば、その治療がベストです。

しかし、肝臓の機能が低下しているときは、この薬剤を用いることができません。

その場合は、肝動脈化学塞栓療法か肝動注化学療法を検討することになります。

さて、先日も、数え切れないくらいの肝臓がんの再発の方がいました。そして、今は、がんは寛解した状態に持っていけました。

その際に行った治療内容をご紹介します。

肝臓内に、数え切れないくらいの肝臓がんの再発。

肝動注化学療法を試みたが、副作用で継続できず。そこで、漢方を併用して副作用をなくして、肝動注化学療法を継続できるいようにする。

その結果、がんは消失。しかし、その後、再発することは、避けられないと予想されるので、何種類かの漢方を継続。

4年近く経過するものの、再発はせず。

再発した肝臓がんを、より小さくして、抑えることは、できるのです。

ただし、西洋医学的に、がんを制御できたとしても、再び再発する確率は非常に高いです。

そこで、漢方といった東洋医学的なことや、食事療法を加えましょう。

がんを抑える漢方は、サプリメント感覚で、自宅で簡単に取り入れることはできます。

アルコールやウイルスの制御も同時にしないといけない

肝臓の細胞に炎症があると、がんの増殖や再発の原因になります。

肝臓の細胞の炎症を取り除く必要があります。

肝炎ウイルスがある場合は、がんを寛解状態にもっていった後に、抗ウイルス薬を受けると良いです。肝臓がんの再発予防に役に立ちます。

もし、アルコールの飲み過ぎで肝炎がある方は、アルコールをやめる必要があります。肝臓の炎症をとることが、再発を抑えたり、がんの増殖を抑えてくれます。

最近は、アルコールやウイルス以外の原因でも、肝炎が起きる事が分かっています。非アルコール性脂肪肝炎です。東洋医学的な対応(漢方など)で、その炎症を改善していくことも、できます。

肝硬変が非常に進んだ状態ですと、がんの治療ができない

肝硬変が非常に進んだ状態の場合は、西洋医学的ながんの治療は難しいです。つまり、手術、放射線治療、抗がん剤などです。

肝硬変が非常に進んだ状態で、抗がん剤などをすると、非常に副作用がでやすいからです。

このような状況は、がんの治療ではなく、肝硬変による症状を取り除くことが、治療の中心となります。

肝臓以外の場所に再発した肝臓がんの治療法は何?

さきほどお示ししたテセントリクとアバスチンを併用した免疫療法をすることになります。

万が一、「テセントリク+アバスチン」による治療の効果がでなくなったら、レンビマ、カボメティクス(もしくはネクサバール)、スチバーガという飲み薬の分子標的薬による治療になります。

肝臓がんに用いられる分子標的薬で気をつけるべき副作用は、手足症候群

レンビマ、カボメティクス(もしくはネクサバール)、スチバーガといった肝臓がんに用いられる分子標的薬には、手足症候群という副作用があります。

手足症候群の結果、「足の裏がもの凄く痛くて、歩くこともできなくなってしまいました」という症状を訴える方もいます。

さて、このようなひどい症状に落ち入らないために、私は以下のことをアドバイスします。

- 手のひらや足の裏をこまめに確認すること

- 保湿剤を用いること

- 症状がでたら、すぐにステロイド剤をぬること

- 治療の開始前に、水虫やタコ・魚の目を治療しておくこと

さて、症状がでたときには、ライフスタイルを変えると、治りが良くなります。

- 足に負荷のかかる作業(畑作業、散歩)を減らす。

- 水仕事を控えたり、重いものを持つことを控える。

- 暑いお風呂は避け、長期間の入浴もさける。

- さらに、症状が悪化してきたら、必ず主治医に相談する。

手足症候群を良くするために、やるべきことがたくさんあるのです。

もし、高齢で、薬に対しての理解が十分にできず、セルフケアができないような方は、このお薬を飲むのは危険であるとも言えます。

あなたがレンビマ、カボメティックス、スチバーガによる手足の痛みで悩まされていたら、セルフケアで、かなり落ち着くはずです。

ちなみに、手足症候群以外の副作用としては、以下のものが挙げられます。

高血圧、倦怠感、たんぱく尿など

肝臓がんの治療で効果がでているかを、どのようにチェックするのか?

2ヶ月間ほど、治療を行った上で、抗がん剤の治療効果を確認します。

CTや、腫瘍マーカーの数値で、がんの増殖が抑えられていれば、抗がん剤の効果はあると判定されます。

がんの勢いが強く、切羽詰まった状態の時もあります。その場合は、2ヶ月よりもっと短い期間で、抗がん剤の効果判定をします。

そして、治らないと決めつけないで、治療を受けるというスタンスは必要です。

もう治らないと言われていても、治る方がいるからです。

腫瘍マーカーが増加してきたら、どうしたらよい?

定期検査の検査結果で、腫瘍マーカーが少し上昇することがあります。腫瘍マーカが少し上がった程度では、不安に思う必要はありません。

しかし、右肩上がりに上昇する場合は、注意が必要です。

たとえ、正常域内であったとしても、右肩上がりに数値が上昇するときは、がんが増殖している兆候となります。

治療に、なんらかの工夫を付け加えないといけないサインです。

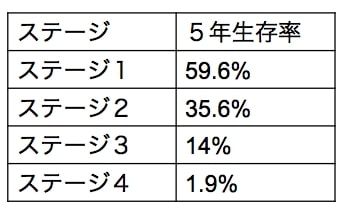

肝臓がんの5年生存率を、高くすることはできる。

肝臓がんの治療には、いろんな方法があります。

しかし、肝臓以外の場所に再発した肝臓がんになってしまうと、治療の選択肢が、かなり限られてしまいます。

ある程度の効果が期待される薬物療法は、以下の4つです。

「テセントリク+アバスチン」、レンビマ、ソラフェニブ、レゴラフェニブ

上の4つの中で、効き目が強く、切れ味がよいのは、「テセントリク+アバスチン」とレンビマのみです。

それ以外の薬剤は、それほど効き目があるわけではありません。

効き目の強い薬剤が、この2剤しかないことを考慮すると、標準的な治療以外の治療方法を、念頭に入れることは、大切です。

例えば、以下のようなことです。

- 治験

- 東洋医学(漢方など)

- 特殊な放射線治療

そのことが、より長期間に渡って、がんを抑えることになります。

出典:がん登録・統計

さて、上記のデータは、2007年から2009年の間に、肝臓がんの診断や治療を受けた患者様に基づいたデータです。

つまり、10年前の治療に基づくものですので、現在の発達した治療であれば、よりよい治療成績になっています。

以前に比べれば、肝臓がんの治療効果は、高っているのです。

ちなみに、肝臓以外の場所に再発した肝臓がんの5年生存率は、ステージ4の肝臓がんの5年生存率とほぼ同じになります。

また肝臓に再発した肝臓がんに関しては、いろんな再発形式があるために、5年生存率は、一概に言えません。

再発の肝臓がんは余命を数える段階?

再発の肝臓がんであっても、数年にわたって、元気にされている人はいます。中には、完治に持ってこれるケースもあります。

一方で、全身に転移して食事もほとんど食べられない状態の再発の肝臓がんですと、数週間しか生きられない人もいます。

かなり個人差があるのです。

そして、工夫をすることにより、さらに、生存期間を伸ばせることは、様々な医学データから判明しています。

さて、再発した肝臓がんでも、画像上、がんが、指摘できない状態に持っていく事ができるケースもあります。

肝臓がんよりも、難治とされる膵臓がんの事例で、そのような事例をご紹介します。

肝臓に転移があり、ステージ4の診断。

抗がん剤治療で、肝臓の転移は消失。

しかし、膵癌のがんの部分は、大血管を巻き込んでいて、手術では、とれない状態。しかし、これ以上の抗がん剤治療の継続は困難であり、手術を試みることになる。

手術で、お腹の中を見てみると、血管を巻き込んでいる部分は、がんではなく、治療により繊維化した部分であることが、判明。

最終的に、手術で、がんを取り除くことができる。

さて、このような、良い治療結果にしていくためには、病院の治療だけを受けていれば良いわけではありません。

いろんな工夫を加えないといけません。

再発した部位に合わせた特殊な治療法と症状

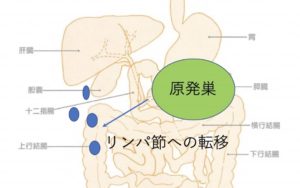

リンパ節に再発したときの治療法と症状

再発したがんにより、リンパ節が腫大している場合は、抗がん剤治療で制御していくことになります。

もし、リンパ節への再発が、一部分だけにとどまるときは、放射線治療を検討することもあります。

次に症状に関してですが、大きく腫れたリンパ節が、神経に触れれば、痛みがでます。

腫大したリンパ節が、臓器を圧排すれば、それに伴う症状が出ます。例えば、再発して腫大したリンパ節が、胆汁の流れ道を、押しつぶせば、黄疸が出現するといった感じです。

どの部位のリンパ節に再発して、さらにそのリンパ節がどの程度、腫れるかによって、症状は異なります。

骨に再発したときの治療法と症状

肝臓がんは、骨に転移しやすいがんです。

症状としては、骨の痛みや、骨折です。

さて、骨転移に対する治療法は、薬物療法と、放射線治療になります。

薬物療法では、骨粗しょう症の治療薬としても使用するビスフォスフォネート製剤やデノスマブ(製品名はランマーク)が用いられます。転移した骨はもろくなり、骨折しやすくなるので、骨を強くする薬を使わないといけないのです。

また、放射線治療は、以下の場合に、用いられます。

- 痛みが強く、痛みを緩和する必要がある場合

- 骨折の危険性が高い場合

- 体の麻痺の出現の可能性がある場合

同時に、抗がん剤治療が、必要になります。

脳に再発した場合の治療法と症状

脳への再発には、放射線治療による効果が期待できます。

脳全体に放射線を照射する「全脳照射」と、再発がある部分にのみ放射線を照射する「定位放射線治療」があります。定位放射線治療とは、ピンポイント照射とも言われ、高用量の放射線を当てる治療のことです。

定位放射線治療により、脳に再発したがんを、完全に消えることは、珍しくはありません。

さて、再発の個数が少ない場合は、「定位放射線治療」になります。再発の数が多い場合は、「全脳照射」になります。

「全脳照射」に「定位放射線治療」が併用されることもあります。同時に抗がん剤治療が必要になります。

次に脳に再発したときの症状ですが、頭痛,嘔吐,麻痺,けいれんなどです。脳のどこに転移する場所によって、症状は異なります。

抗がん剤や放射線療法の効果を、増強させることは、できる。

抗がん剤治療や放射線治療の効果を、よりよいものに、することは、できます。

例えば、ハイパーサーミア(温熱療法)を併用することも、よいでしょう。

よりよい治療結果につながるというデータは、複数あります。

例外はありますが、保険診療で受けることが、できます。

以下のような機械で、病巣を加熱します。

また、東洋医学を併用すると、よりよい治療結果につながるというデータも、複数あります。

たとえば、漢方薬も、東洋医学における代表的な治療法です。

エキス顆粒の漢方や、タブレット状の漢方は、水と一緒に飲むだけです。

煎じる漢方は、漢方薬を煮出して、煮出した液体だけを飲みます。

保険診療で、用いる漢方があれば、漢方薬局で購入する、特殊な漢方も、あります。

一方で、漢方やハイパーサミアは、十分に普及していないのも、事実です。主治医は、これらの治療のことを知らないがために、「そんな治療は、役に立たない」と言われる方も、います。

私も、以前は、「そんな治療は、役に立たない」と、感じていました。

しかし、これらの効果を肌身で感じてからは、「ハイパーサーミア」や「漢方」は、非常に有効な治療の1つと確信しました。

幸いなことに、最近は、漢方に理解を示してくれる医師が、増えてきています。

大切なところなので、もう一度、書きます。

病院の治療は、データは豊富であり、重要な治療法であることは、事実です。その治療法に、「ハイパーサーミア」や「漢方」といった治療を加えると、もっとよいです。

治療による副作用を減らせる上に、肝臓がんを、さらに小さくできます。

あなたの今の治療に、簡単に取り入れられることばかりなので、つけ加えていきましょう。

私、加藤隆佑が、このような治療法を取り入れたきっかけとは?

私は、医師として、20年のキャリアがあります。

西洋医学のトレーニングを徹底的に受けました。

しかし、専門医をとり、ある程度のことができるようになった頃より、がんの治療に、大きな疑問を感じるようになりました。

治療の結果、副作用に悩まされる人が大勢いる。ベストの治療をしても、患者さんは、必ずしも幸せになってくれない。

さらに、患者さんだけでなく、家族もとても辛い思いをしている方が多い。

病院では治療だけで、心のケアをしてくれる人がいない。

このような思いに、悩まされるように、なったのです。そこで、いろんな治療法を勉強しました。

患者さんや、そのご家族の不安を取り除くための、カウンセリングのトレーニングを受けました。

また、いろんな治療法を学ぶ過程で、漢方、食事療法、そしてハイパーサーミアは効果があり、再現性のある治療法であることを、知ることができました。

このような経緯があり、現在は、西洋医学に、漢方、食事療法、そしてハイパーサーミアを組み込んだ治療を、提案しています。

たとえ、ステージ4のがんであったとしても、完治にもっていく確率をあげることができます。

私の情報発信は、一人でも多くの方に、このことを伝えるための、挑戦でもあります。

そして、がんになっても、毎日の生活に楽しみを持ちながら、生活を送って欲しいと思います。

抗がん剤の副作用を、もっと取り除くことが、できる。

抗がん剤の副作用で、寿命が短くなることがある。

抗がん剤は、がん細胞だけでなく正常な細胞にも影響を与えます。

特に髪の毛、口や消化管などの粘膜、あるいは血球をつくる骨髄は、影響を受けやすいです。その結果、脱毛、口内炎、下痢が起こったり、白血球の数が少なくなることがあります。

また、全身のだるさ、吐き気、手足のはれ、しびれ、心臓への影響として動悸(どうき)、肝機能障害、腎機能障害が出ることもあります。

こうした副作用が、どの程度出るかに関しては、個人差があります。

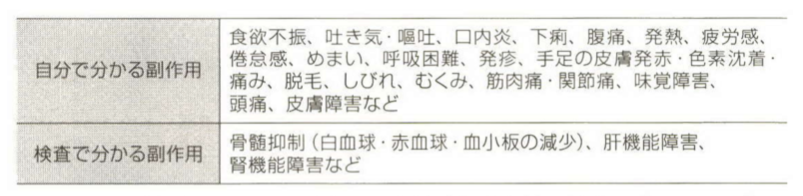

表にまとめると、以下のようになります。

<表1 抗がん剤の一般的な症状>

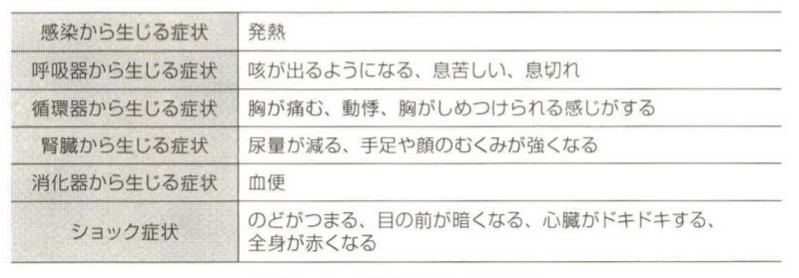

<表2 副作用で、すぐに対応しないと、命に関わるかもしれない症状>

副作用が著しい場合には、抗がん剤の量を減らしたり、抗がん剤治療を中断します。

副作用がひどいと、体力を消耗するからです。高齢の方ですと、そのことがきっかけで、寝たきりになることもあるのです。

寿命が短くなることにも、つながります。

そのようなことを避けるために、あなたが、辛いと思っている副作用を、主治医に、しっかり伝えましょう。そして、副作用対策をしてもらいましょう。

幸いにも、最近は副作用を、かなり取り除けるようになっています。

抗がん剤の副作用を取り除くために、◯◯を伝えないといけない。

例えば、以前は、吐き気で悩まれる方が、非常に多かったです。しかし、最近は、そのようなことは、減りました。非常によく効く吐き気止めが、使えるようになったからです。

以前とは、比べものにならないくらいに、吐き気に悩まされずに、治療を受けられるようになってきています。

そのような事実があるにもかかわらず、吐き気に悩まされながら治療を受けられている方がいらっしゃるのも、事実です。

その原因として、以下の理由があげられます。

- 副作用で苦しんでいることを、主治医が把握できていない。

- 主治医が、副作用対策を、熟知していない。

本来であれば悩まなくてもよい症状に、悩まされてしまうのです。

普段から、医師とのコミュニケーションを、しっかりとることが、必要です。コミュニケーションを取っても、副作用がとれない場合は、セカンドオピニオンで、他の医師の意見を聞きましょう。

私の外来にも、そのような悩みで、受診される方は、いらっしゃいます。

副作用の原因で、もう一つ忘れてはいけない理由は、過剰な量の抗がん剤が投与されていることがありることです。

もう少し具体的にお伝えします。

抗がん剤は、体重と身長から、投与量を計算しますので、体重が減ったならば、抗がん剤の量を、減量しないといけません。

しかし、なんらかの理由で体重が減ったにも関わらず、従来の体重で計算された量の抗がん剤が、投与されていることがあるのです。

それは、過剰な量の抗がん剤になり、強い副作用がでることになります。

体重の1キロ程度の減少は、気にしなくてもよいですが、それ以上の体重が減少したときは、主治医に伝えるべきです。

例えば、レンビマという薬剤は、体重60kg以上の場合は12mg、体重60kg未満の場合は8mgを1日1回飲むことになっています。

しかし副作用のために体重が減って、60キロ未満になっても、体重が減る前の用量である12mgを飲み続けていることもあります。

体重は、しっかりと、主治医に伝えましょう。

そのためには、主治医との会話を大切にしないといけません。主治医とのコミュニケーションのコツは、私の著書でも、述べています。

注意点として、辛い副作用の事を、主治医に伝えたつもりでも、伝わっていないことは、多いです。

そのような場合は、主治医に伝えたいことを、短い手紙に書いて、外来の診察の前に渡すとよいでしょう。

確実に、あなたの伝えたい事が伝わります。

主治医とうまくコミュニケーションをとるコツは、学んでおくと良いでしょう。

再発の肝臓がんは治る?それとも、末期で余命を数える段階?そして末期症状とは?

「再発=末期がん」と、思われがちですが、再発の肝臓がんでも、完治される方は、います。

私が考える末期とは、自分の力で歩くことも食事をすることもできないほど、弱りきっている段階です。そのような段階にならない限りは、受けるべき治療はあります。

また、再発にも、いろんな状況が想定されます。

肝臓に1つだけ再発した方

肺や骨に無数の再発のある方

すべての抗がん剤治療を試み、治緩和ケアを提案される方

上記の通り、再発といっても、いろんな段階があるのです。

再発であっても、寛解にもってこれることは、あるのです。

さて、ここでは、効果の期待できる抗がん剤治療を提案することができない段階の対応について、詳しくお伝えします。

このような段階は、病気に伴う心と体の痛みを和らげる治療、つまり以下のような内容の緩和医療が中心となります。

- 痛みがあるときは、痛み止めの薬の量を調節する。

- 精神的に落ち込んでいるときは、カウンセリングを受けたり、抗うつ薬の量を調節する。

もちろん、がんと診断された時期から、上記のことを、同時並行で行っています。「効果の期待できる抗がん剤治療が提案できない段階」は、そのことを、より強化していくということです。

緩和医療を受けていただくことも、より長く生きることにつながることは、証明されています。

抗がん剤、手術、放射線治療だけが、より長く生きていくための治療ではないことを忘れてはいけません。

抗がん剤、手術、放射線治療を受けなくても、体調を整えることを心がけるだけでも、より長く生きられます。

そのために、漢方や薬膳的な食事といった東洋医学は、取り入れるべき価値のあることです。

そして、毎日の生活に、楽しみを持ちながら、生活できるようにしましょう。

最後に、まとめとなりますが、肝臓がんと戦うためには、以下の点に注意が必要です。

- 抗がん剤治療、放射線治療、手術をバランスよく用いる

- 病院での治療で、体力を消耗しないようにすること

- 適切な漢方

- 適切な食事内容

その結果、肝臓がんによる症状を、楽にできます。

肝臓がんを、もっと小さくしていくことも、できます。

余命宣告をされていたとしても、もっと長く生きることは、できます。そして、肝臓がんに負けない体を作っていきましょう。

そのために、知っておくことがあります。

参考文献

がん研有明病院 肝臓がん

http://www.jfcr.or.jp/hospital/cancer/type/liver_i/index.html

東京医科歯科大学 肝胆膵外科 肝細胞癌について

http://www.tmd.ac.jp/grad/msrg/liver/cancer01.html

大阪労災病院 肝細胞がん

http://www.osakah.johas.go.jp/gankyoten/gan/kansaibou.html

東京慈恵会医科大学 外科講座

http://www.jikeisurgery.jp/diseasegroup/hpb/hepat/hepat-ca/

日本肝胆膵外科学会

http://www.jshbps.jp/modules/public/index.php?content_id=7

肝炎情報センター 肝がん

http://www.kanen.ncgm.go.jp/cont/010/kangan.html

小児慢性特定疾病情報センター 肝細胞癌

https://www.shouman.jp/disease/details/01_05_034/

国立がん研究センターがん情報サービス 肝細胞がん検査・診断

https://ganjoho.jp/public/cancer/liver/diagnosis.html

日本赤十字社 がん診療情報・がん診療センター 肝細胞がん

http://www.osaka-med.jrc.or.jp/cancer2/each/cancer4.html

国立がん研究センター がん情報サービス 肝細胞がん治療

https://ganjoho.jp/public/cancer/liver/treatment.html

南東北がん陽子線治療センター 症例紹介

http://www.southerntohoku-proton.com/indication/case-liver.html

放射線医学総合研究所病院 肝臓

http://www.nirs.qst.go.jp/hospital/conform/conform_04c.shtml

愛知県がんセンター中央病院 肝がん

https://www.pref.aichi.jp/cancer-center/hosp/12knowledge/iroirona_gan/04kan.html#a07

一般社団法人日本肝胆膵外科学会

http://www.jshbps.jp/modules/public/index.php?content_id=7

国立がん研究センター がん情報サービス 肝細胞がん 転移・再発

https://ganjoho.jp/public/cancer/liver/relapse.html

東京大学医学部付属病院 肝癌治療チーム 肝臓がんとは

http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/livercancer/about/index.html

参考:『肝臓がん 受診から診断、治療、経過観察への流れ』国立がん研究センターがん報サービス

参考:current status of clinical evidence for electromagnetic hyperthermia on prospective trials